“中國智造”三一重工樣本:工程機械行業的進口替代到國際擴張路徑

編者按:2019年,是新中國成立70周年的大慶之年。為展現70年來的壯麗畫卷,《21世紀經濟報道》推出了以《壯麗70年 奮斗新時代》為總欄目的新中國成立70周年系列報道,開展報網端微的全媒體報道。

這一期,我們將以三一重工為代表,講述中國工程機械行業從無到有,從小到大的成長故事。從新中國成立之初國內工程機械的“一窮二白”,到2018年三一重工挖掘機牢牢把握住國內工程機械行業第一把交椅,我國工程機械行業是如何一步步突破進口壟斷,完成進口替代的?在中美貿易摩擦、全球經濟增速放緩的形勢下,三一重工等又將如何緊抓工業互聯網和智能制造的風口,完成國際化擴張?詳見本期報道。

2019年全球工程機械50強名單中,中國企業占據12席。從無到有,新中國成立70周年的工程機械行業,經歷了一場吸收并蓄、自主發展的歷史蛻變后,完成了絕大部分產品的進口替代,并主動出擊,尋求海外市場的擴張。

在這場全球行業格局的變遷中,無論是老字號的國企代表還是追趕著的民企代表,都在這滄海桑田的變化中,書寫了中國工程機械品牌的成長歷程。

“在當今全世界范圍內的超級工程里,我想不出哪個工程沒有三一設備的參與。”能說出這句話,是三一集團董事、三一重工總裁向文波的自信,更是“中國制造”的底氣。

作為當前裝備制造領域的頭部企業,三一重工這家隨著改革開放逐漸成長壯大起來的民營工程機械企業,突破了行業進口壟斷、國企和民企的機制調整、行業激烈甚至說是慘烈的商海沉浮,成為中國工程機械品牌涅槃成為全球品牌的典型樣本之一。

從“一窮二白”到“中國制造”

新中國成立之初,國內工程機械“一窮二白”,除了少量幾個作坊式修理工廠,中國基本上并無自己獨立的工程機械產業。

隨著第一個五年計劃的實行,工程機械的需求量逐步增長,中國工程機械開始步入“創業期”,一批原來的修理企業開始生產工程機械產品。

1961年,中國第一機械工業部(以下簡稱“一機部”)正式組建成立工程機械專業局,管理全國工程機械的發展與規劃,我國工程機械行業發展自此拉開大幕。

兩年后,一機部天津工程機械研究所(現天津工程機械研究院)和一機部建筑機械研究所(現長沙建設機械研究院)先后成立,標志著我國工程機械科研系統初步形成。

隨后,同濟大學、唐山鐵道學院、北京水電學院、山西太原重型機械學院、安徽合肥工業大學等一批高等院校設立了工程機械院系或專業,工程機械專業教育逐漸發展,為新中國培養專業人才。

1986年,梁穩根、唐修國、毛中吾和袁金華4名大學生,找人借來6萬元,在湖南省漣源茅塘道童村一幢廢棄的養殖場里,建立了作坊式工廠漣源茅塘焊接材料廠,這成為三一重工的前身。

此時的外部環境中,改革開放進一步為機械行業帶來發展的春風,我國興起大規模基礎設施及高層建筑建設的熱潮,工程機械市場需求量直線攀升。

技術出身的創始團隊憑借靈活的民企機制和市場反應速度,快速占領市場,1991年,漣源焊接廠的產值突破億元,并正式更名為三一集團,此后,三一集團從漣源搬到了長沙,并正式確立進軍工程機械行業的戰略。

然而,彼時國內工程機械市場卻被“洋品牌”搶占,建筑工地基本成為進口設備的“博覽會”,國外品牌占領市場90%以上的份額。核心技術的缺乏使得自主設計和研發工作舉步維艱,國內自主品牌發展緩慢,缺乏核心技術的國產設備處于品質低劣的標簽與陰影之下。如何在內外紛爭格局中突圍?三一重工選擇了自主創新。

面對國外技術的嚴密封鎖,三一幾乎從零開始了自主創新的艱辛路程。為了攻克自主核心技術,梁穩根和三一總工程師易小剛曾有一年多時間每天睡在工棚全心鉆研,最終設計出工作原理與當時國外產品完全不同的可用標準件組裝的集流閥組,三一誕生出第一個技術。

功夫不負有心人。一年后,三一成功研制中國第一臺大排量、高壓力混凝土輸送泵;1998年,三一又成功研制中國第一臺37米混凝土輸送泵車。

此后,憑著一股韌勁,三一持續攻克了品牌發展中的各種技術問題,技術創新始終是三一發展的核心驅動力。據三一重工副總裁李京京介紹,三一堅持自主研發和技術創新,每年將銷售收入的5%左右投入研發,累計申請的及授權量穩居行業第一。公開數據顯示,三一重工2018年研發投入金額30.01億元,研發投入占營業收入比例為5.38% ;2017年研發投入金額19.16億元,研發投入占營業收入比例為5.00%;2016年研發投入金額11.25億元,研發投入占營業收入比例為4.83%。

在三一集團大力發展自主創新的同時,徐工機械和中聯重科等同行業也在加速投入。徐工機械2016-2018年研發投入金額分別為10.38億元、16.07億元、20.15億元,逐年遞增;中聯重科也表現出相似的軌跡,2016-2018年研發投入金額分別為8.99億元、8.74億元、10.80億元。

在企業運營的理念里,對研發投入意味著核心競爭力的能力,這也成為包括三一重工在內的中國工程機械行業能趕超外資品牌的重要內核。

完成進口替代

“品質改變世界就是要打造一個高品質的中國制造品牌,或者說希望通過高品質的產品及服務來改變國際社會對中國制造業產品質量的印象。”向文波介紹稱。

向文波對三一集團品牌的解讀是,“創建一流企業、造就一流人才、做出一流貢獻,這也是三一發展這么多年來的根基”。

上個世紀,中國工程機械市場嚴重依賴進口,國外品牌占據壟斷地位,原因正在于國產品牌創新能力差、質量不過關、技術更新慢。作為跨入重工業領域的第一家民營企業,三一重工就像一條正能量的“鯰魚”,在某種程度上促進了中國工程機械行業的變革和新生。

據中國工程機械工業協會統計,2002年到2011年我國工程機械行業銷售收入年平均增長率達到24.6%。國內市場中國制造的工程機械自給率從“十五”期末的82.7%,提高到2011年的88.5%,2017年更是達到94.11%。

為了搶占市場,平衡產能過剩與利潤最大化之間的矛盾,各種新技術、新渠道銷售層出不窮。

以三一為例,2002年,其用單泵垂直泵送技術成功為當時世界最高建筑406米的香港國際金融中心封頂,單泵垂直泵送世界紀錄第一次歸屬于中國企業,三一也由此獲得“中國泵王”的稱號。

2008年,我國南方遭遇特大冰災,三一平地機破冰保通暢,被譽為“功勛平地機”;汶川地震中,三一抗震救災服務隊攜重型設備馳援,開掘出30多公里的生命通道,協助救援了20多名被困民眾,被譽為“創造奇跡的工程機械救援隊”。

2010年,智利圣何塞銅礦因嚴重塌方發生礦難,33名礦工被困井下,智利政府選擇中國制起重機,救援現場唯一大型設備正是三一履帶起重機,其成功將埋在地下幾千米的礦工營救出來,創造出人類歷史上的第一次。

2011年,日本地震導致福島核電站核反應堆發生泄漏,需要泵車冷卻反應堆,日本政府通過外交途徑找到三一,三一無償將一臺價值100萬美元的62米泵車馳援福島,這是工業革命以來,中國機械參與國際救援的第一次歷史性事件。

諸多的第一次背后是經過多次市場大調整后,本土品牌的逐漸突出重圍。三一在這樣的“大逃殺”下憑借自身的技術和渠道優勢成功趕超歐美日韓等品牌,代表本土品牌,使得自身的市場份額逐漸實現了與外資、合資品牌的分庭抗禮,甚至逐步領先。

此后,為了進一步增強自身在國際市場上的話語權,三一重工選擇堅持創新、緊跟科技潮流,從“中國制造”轉向“中國智造”,打造更多的“極致”產品。2015年,三一入選國家智能制造首批試點示范項目,成為工程機械行業唯一入選企業,目前擁有亞洲最大的智能制造廠房;2016年,三一創建了國家級工業互聯網平臺“樹根互聯”;2018年,三一推出國內首款互聯網商用車三一重卡,開創卡車生態新模式;2019年,三一與華為等聯合打造全球第一臺5G遙控挖掘機,成為了行業“頭名”。

一系列的重大歷史性事件推動著包括三一在內的中國本土企業完成從量變到質變的華麗轉身,也見證了三一、徐工機械、中聯重科等一批本土企業從中國品牌成為國際品牌,真正成為中國制造業的先驅。

這種飛躍來源于對技術和創新的極致追求。“創新,質量,服務”是三一打造品牌的三個關鍵詞。“企業理念當然很重要,但要發展不能只講文化理念,而是要抓住每一個細節,真正扎下去,對客戶有真正的把握,對市場有快速的反應。”向文波說,其實每家企業都在提做好服務,而區別在于落實與否和實現程度。在三一,客戶服務的電話可以直接打到董事長辦公室,而即便是現在,董事長梁穩根也會每周召開集團會議聽取關于售后服務的匯報。

目前,三一的主導產品已基本取代進口,產品出口到150多個國家和地區,遍布全球各大重點工程。中國工程機械工業協會數據顯示,到2018年三一重工挖掘機牢牢把握住第一把交椅,領先第二名的卡特彼勒十個百分點,而徐工與柳工則以11.5%、7%占據第三和第五的位置。

在向文波看來,三一經歷了一個沉淀積累的過程,正是由于背后已經打造出被認可的高品質,才能抓住歷史的機遇。“這不是一個晚上的突變,金子總會發光,是這些發光的事件讓全世界都看到了這塊金子。”

經過近三十年的發展,如今三一重工早已躋身國際工程機械行業第一梯隊,未來有望向全球前三邁進,對標美國卡特彼勒和日本小松公司。在英國KHL集團《International Construction》雜志最新發布的全球工程機械制造商50強排行榜中,三一集團升至第七位,市場份額增加到4.6%。

而在全球制造業的市場格局中,以三一重工為代表的中國制造業企業正在打造屬于中國的世界級品牌,優質龐大的制造體系,還使“中國制造”改變了以往的價值鏈低端的產品形象,成為高品質智造的標簽之一。

當前,中國已成為全球最大的工程機械市場,在全球前50強排行榜中,近40家外資企業均在中國設廠或基地,與此同時,中國工程機械品牌在創造世界高度、重點紀錄的大型設備上也開始頻繁受到國際市場的關注,特別是在“一帶一路”沿線國家,中國工程機械行業成為構建當地工業體系的重要一環。

國際化之路

完成了進口替代的歷史使命后,中國工程機械企業將目光瞄準海外。

伴隨著中國加入世貿組織,從2002年開始,三一重工推進國際化戰略,如今已經走過了17年。

最早為了走出國門,三一重工曾選擇與美國迪爾公司合作并代理其部分產品,直到2002年三一重工第一次將平地機出口至摩洛哥,成為最早一批進入非洲市場的中國工程機械企業,開啟了國際化之路。

2006年,三一投資6000萬美元在印度浦那建立了研發制造基地;2007年,投資美國,第一次將工廠建到工程機械制造業發達國家;2009年,又投資1億歐元在德國建立研發制造基地,是中國企業當時在歐洲建造的最大工廠。此后,三一又在海外基地事業部之外實施海外大區制,成立亞太、南非、北非、拉美等海外大區,海外產業布局基本成形。

2011年,是中國工程機械行業振奮不已的一年。這一年,三一重工以215.84億美元(折算人民幣約1395億元)的市值入圍全球500強,成為中國機械行業首次上榜的企業。在全球工程機械制造50強排名中,中國企業數量首次超過日美,實現歷史性的跨越。

實力的提升推動三一重工大步邁出了海外并購的步伐。2012年,三一重工斥資3.6億歐元收購了被視為全球混凝土機械第一品牌的德國普茨邁斯特公司,三一在國際市場中品牌和技術實力得到更大提升。

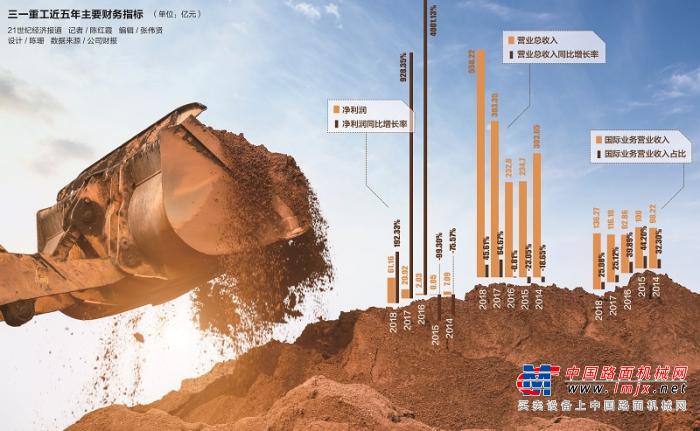

這種大刀闊斧走出去的勢頭也迅速取得成效。從2013年起,三一重工海外銷售突破100億元,直到2018年已連續五年過百億元,其國際化發展迎來全面盈利階段。

通過在國際市場的長期耕耘,三一重工已經逐漸從中國品牌成為國際品牌。2018年,三一重工實現國際銷售收入136.27億元,同比增長17.29%;海外各大區域的經營質量持續提高,東南亞、印尼、拉美等八大海外大區的銷售額均實現快速增長,海外市場地位得到明顯提升。

國金證券分析師王華君指出,三一重工目前已位居世界工程機械行業的第一梯隊,在全球工程機械龍頭中,美國卡特彼勒和日本小松的收入規模是第三四名的約翰迪爾和日立建機的2倍以上,三一重工則與約翰迪爾及日立建機差距不大,預計未來幾年,三一重工有望向全球前三邁進。

雖然在國際賽道上三一已取得了不錯的成績,但向文波認為,三一還一直處于探索階段,世界機械市場的龐大使三一在某種意義上幾乎是可以忽略的成分,比如說三一去年海外營收近140億,而全球市場有7700多億,只占百分之二。相對于世界巨頭來講,三一重工還有巨大的差距。“雖然在本土市場占有絕對的優勢,但三一還要作為中國制造業的先驅走出去讓世界看到。”

在向文波看來,三一重工的國際化戰略是走的農村包圍城市的道路,最初三一的品牌和產品都還很弱小,嚴格來講水平還處在鄉下打游擊隊的階段,在這一階段三一做的是在積蓄力量。而如今,三一的發展水平可以說是具備了進入城市的基本條件。

由此,接下來三一重工的國際化發展便會做出一些調整,首先在思路上,將由過去關注發展中國家的市場轉向關注發達國家市場;其次,要由簡單的產品出口向企業出口轉變,由過去主要的產品出口轉變為研發、服務、發展模式等的系統輸出,也即是要由中國經驗法走向世界經驗法,布局全球研發體系,這將是根本性的轉變。

“未來的發展一定要順應時代的變化抓住時代的機會,時代會帶來挑戰,但是往往挑戰反面就是機會。那么時代的機會是什么呢?就是中華民族的偉大復興。有能力應對挑戰,那挑戰就變成了機會,而如果難以應對挑戰就會變成風險。”向文波滿懷信心的憧憬著未來。

與此同時,在走出去的戰略下,徐工機械、中聯重科等行業頭部企業也在全球市場跑馬圈地,中國制造向中國智造的轉變,正在中國工程機械企業身上被詮釋。陳紅霞 李丹妮