三一起重機:“我的夢想就是打卡世界最牛的橋梁建設”

知乎上有一個問題——“為什么說中國是基建狂魔?”其中有一條回答點贊數很高——“單說橋梁,你去搜世界最長跨海大橋、世界最長高鐵橋、世界跨徑最大鋼拱橋、世界最高斜拉橋、世界海拔最高的橋···幾乎全在中國,而且榜單前十里,至少有一半都是中國建的。”

2018年10月,被號稱“新世界七大奇跡”的港珠澳大橋正式投入使用,這座大橋的建立不單大大縮短了粵港澳的通勤時間,更讓中國建造者們那種頂尖的技術,受到全世界的頂禮膜拜。而在此同樣值得期待的是,在距離港珠澳大橋38公里外的地方,又一超級大工程正在開工建設,它就是“深中通道”——連接深圳與中山的長達24公里的又一世界級超大隧、島、橋集群工程,并且同樣由中交二航負責建造。

中交二航局S04標段項目部工程部長周新淘告訴我們:“整個投資超過500億,2018年正式開始施工,預計2024年通車。它是繼港珠澳和虎門大橋中間的一段,對深圳和中山會有很大的經濟拉動。現在從深圳到中山需要繞到虎門大橋,從廣州下來,整個一圈要5個小時,如果深中通道貫通后,只需要半個小時。”

“整個項目一共分為好幾個標段,就光我們負責的合同段,現在管理人員接近有200位,操作人員和施工人員大概是850人左右,我們在海上做了一個水上生活平臺,吃住全在海上。”

人類總是喜歡不斷地挑戰各種不可能,即使到現在,我們也無法想象,一座跨海大橋的建設,它的施工過程有多么地艱難?所幸的是,借助工程機械的力量,我們正在把越來越多的不可能,變成可能。

廈門力昌機械有限公司李章模介紹到:“我們是2018年6月份第一臺設備到這邊,到現在已經有一年零一個月。總共有13臺履帶吊在這邊,從90噸到260,都是三一設備。我們主要負責的是施工平臺安裝和樁基基礎施工,我們現在在這邊施工的是錨定工程,施工棧橋。”

“這里遠離陸地,對車子的穩定性要求比較高,如果在橋上壞掉會影響施工。當初在投標的時候特別重點說過要兩年內的車,所以我們投標都是以兩年內的設備拉過來的,施工方也特別要求盡量用三一的設備,因為在其他項目的使用中覺得三一的設備相對穩定,抗腐蝕性好,品牌形象也比較好,我們在這邊干了一年多了,故障率也是OK的。沒有特別大的問題,一些小故障現場都能解決的。滿足施工要求,工地對我們的評價也比較高。”

李章模說:“廈門力昌只是個租賃企業,它必須拿高品質的東西才能服務好客戶,我們的宗旨也是品質,三一讓我們在客戶面前的信任感很高。”

精雕細琢方為器,千錘百煉始成鋼。每一項超級工程,不僅是規模和社會意義的“獨步天下”,更在于其面臨并克服的挑戰難度。在海上作業,無論是對于建設者而言,還是施工設備,都是一場極致的歷練,而唯有好品質才能鑄就世界工程。

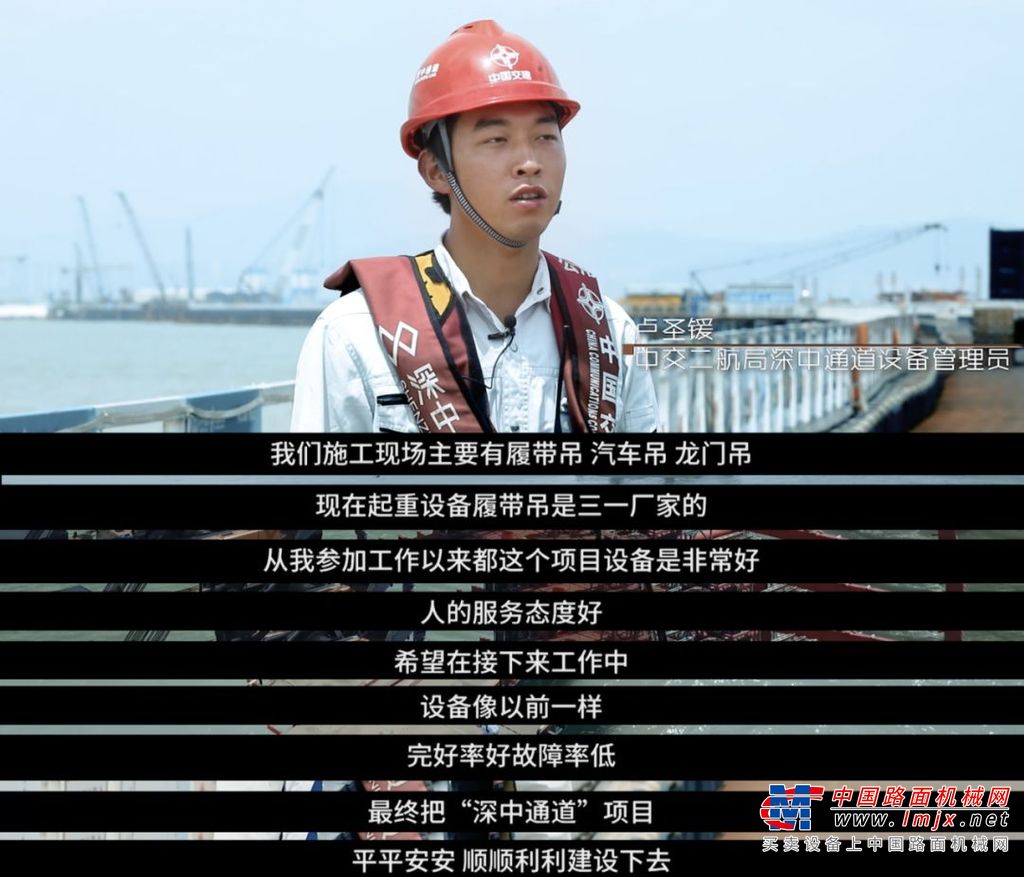

中交二航局設備管理員盧圣鍰說:“這個項目用到的機械設備是非常多的,而前期作業主要使用的就是船舶吊和履帶吊,因此不單要求設備穩定,更需要操作手的高超技藝和緊密配合。”

“海上吊裝的難度對司機水平要求高,很多材料是從船上卸到平臺,重量大,尺寸大,吊裝中對風險的把控也是非常重要的,海上3級風4級風,對設備的穩定性要求高。從我參加工作以來都這個項目設備是非常好,人的服務態度好,希望在接下來設備還是一樣好,司機和我們的配合像以前一樣,把深中通道順利做下去。”而作為從事履帶吊行業20多年的老司機吳章華來說,這不單是一份需要認真對待的工作,還是他多年堅持的夢想。

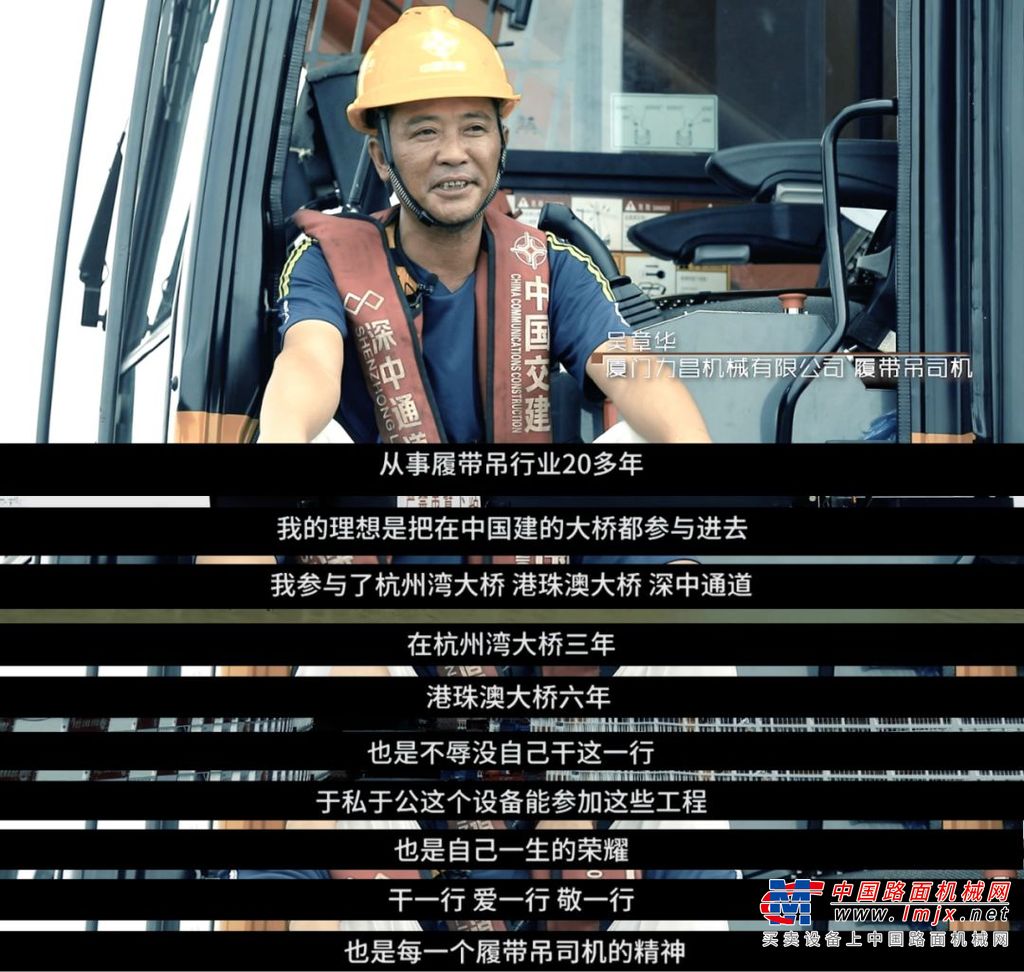

履帶吊操作手吳章華說:“我的理想是在把中國在建的大橋都參與進去,我參與了杭州灣大橋,港珠澳大橋,深中通道,在中國來說這三個橋是比較著名的。港珠澳是跨度最長,錨定最長,杭州灣大橋最困難的在2號墩和4號墩,水流非常急。我在杭州灣3年,港珠澳大橋6年。在杭州灣碰到過最強的一次風,水可以漫過船上的集裝箱,很恐怖。”

“深中通道這里的話,按照工期預算是明年8月份,兩年多一點。在這個行業,能參加這個工程,也是不辱沒自己干這一行,于私于公,這個設備能參加這些工程也是自己一生的榮耀,是我們司機的榮幸。”

如今,大家都在共同為這座大橋的建設而努力,世界也在矚目它的誕生。屆時,從中山到深圳,兩地的通勤時間將由以往2小時縮減為30分鐘。除了大大減輕虎門大橋的交通壓力外,更徹底改變粵西方向湛江,茂名,陽江民眾出入深圳必經虎門的交通瓶頸。而廣東交通基礎設施不僅為粵港澳大灣區打開了廣闊的發展前景,更展現了中國制造的魅力。